お釈迦様は、29歳で出家。6年間の苦行の後、35歳でお悟りを開かれ、その後80歳で涅槃に入られるまでの45年間教えを伝え続けられました。その足跡(教え)は、インド・中国・日本へと渡り、聖徳太子の和の精神として「世間虚仮、唯仏是真(世の中の出来事はむなしく仮のものである、ただブッダの説かれた教えこそ真実なるものである)」と受け継がれました。またその精神は親鸞聖人において「聞其名号 信心歓喜(南無阿弥陀仏の必ず護り、救うというよびごえを聞きいれることが、まことのよろこびであり、私の生かされていく道である)」「仏智の不思議」として開顕されました。そして、世界の人々の救いと潤いになりました。この足跡を後世に永く伝え、今後の仏法興隆を念じて、お釈迦様のお悟りの地ブッダガヤ(インド)より仏足石をお迎え致しました。

仏足石とは、お釈迦様が亡くなられたのち、今日のような仏像を拝むということはインドにはなく、そもそもブッダの姿を造像する習慣もありませんでした。ブッダの造像が始まったのはマケドニアのアレキサンダー大王の東征(紀元前300年頃)がきっかけとなります。ヘレニズム文明が北インドのガンダーラに浸透して、有名なガンダーラ芸術がうまれました。ヘレニズム文化の影響を受けて、極めてギリシャ的なブッダ像がパキスタンを中心に作られました。仏像が信仰の対象になったのはだいたい、お釈迦様滅後500年。紀元1~2世紀ごろのことです。それ以前は、菩提樹・仏足石(跡)(ぶっそくせき)・宝座・宝輪(ほうりん)・仏塔などをブッダとして礼拝していました。そこには、お姿を直接見て拝むということは畏れ多く、もったいないという当時の人びとのお釈迦様への敬虔な態度が顕れていました。

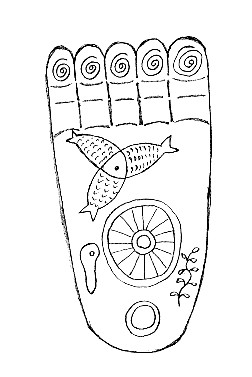

*仏足石の紋様

1、指の渦巻き紋:太陽を象徴している(火炎のようでもあり、煩悩を焼き尽くすという意味があるのかも・・・?)

2、1頭3匹の魚紋:生産を意味する。魚は昼夜眠らないとされ、日夜の精進を意味する。

3、真中の千輻輪紋:仏法が太陽のように万遍なく行き渡り衆生の苦しみを救うことを意味する。

4、右の菩提樹紋:菩提樹のもとで悟りを開かれた聖なる木の象徴。

5、左の螺貝紋:ほら貝の変形で釈尊の教えが世界の隅々まで響き渡ることを意味する。

6、下の梵王頂紋:法輪を象徴し、仏・法・僧の三法を意味する。

* 浄土真宗門徒の心得(2)

* お焼香の作法

* お香の歴史

香は、古代からインドに用いられた礼法の要具であります。これを身体に塗り、あるいは室内に散らす等のことをして臭気を除いて人に接するということが礼儀とされていました。それで、香は釈尊在世のときから盛んに用いられており、経典にもしばしば香をもって諸仏を供養すべきことや香の功徳が説かれてあります。

それで、釈尊滅後は、その尊前に香を供えて礼拝する作法となり広く仏教徒の礼仏供養の要具となってきたのであります。

日本の歴史に始めて香が登場するのは1400年ほど前の推古天皇の時代(595年)です。『日本書紀』に「淡路島に香木が漂着し、島の人が薪として焼いたところ、類い希なる良い薫りがしたので、朝廷に献上した」と残されております。

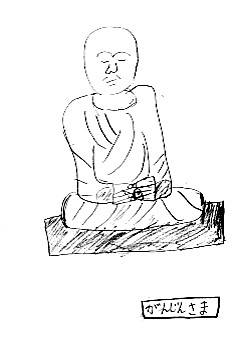

754年鑑真和尚が唐より日本に渡られた時、数々の仏典と香料が伝えられました。インド・中国・朝鮮と「香」は仏前を清めるものとして、寺院で主に「沈香」が使用されていました。

平安時代には、貴族の間で香が嗜まれるようになり、香をたいて衣や部屋などにその薫りを付ける習俗が生まれます。また、香をたき比べて香りの優劣を競う遊びが生まれました。現代に伝わる香道の原点がここにあります。

名香木「蘭奢待(らんじゃたい)」

日本で一番有名な香木は正倉院に宝物として伝わる「蘭奢待」です。その薫りは香木としても最高で、現在に至るまでに足利義政・織田信長と明治天皇の3人の方がその一部を切り取ったという記録が残されております。(イラスト 島田 和香子 小3)

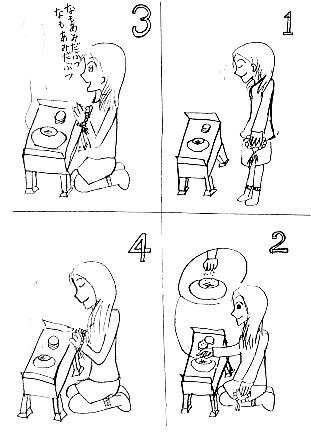

* お焼香の仕方(浄土真宗本願寺派・西本願寺)

1、焼香卓(香炉が置いてある机)の手前で一礼します。

2、座って、香盒(こうごう)(香の入れ物)のふたをとって香盒の右端にかけ、香を一回だけつまんで、おしいただかないで、香炉の炭にくべてお焼香をします。

3、香盒のふたをしてから、合掌し、お念仏を称えます。

4、礼拝して、自分の席に戻ります。

* 立ってするお焼香の場合もこれに準じます。

(イラスト 島田 沙樹子 小5)